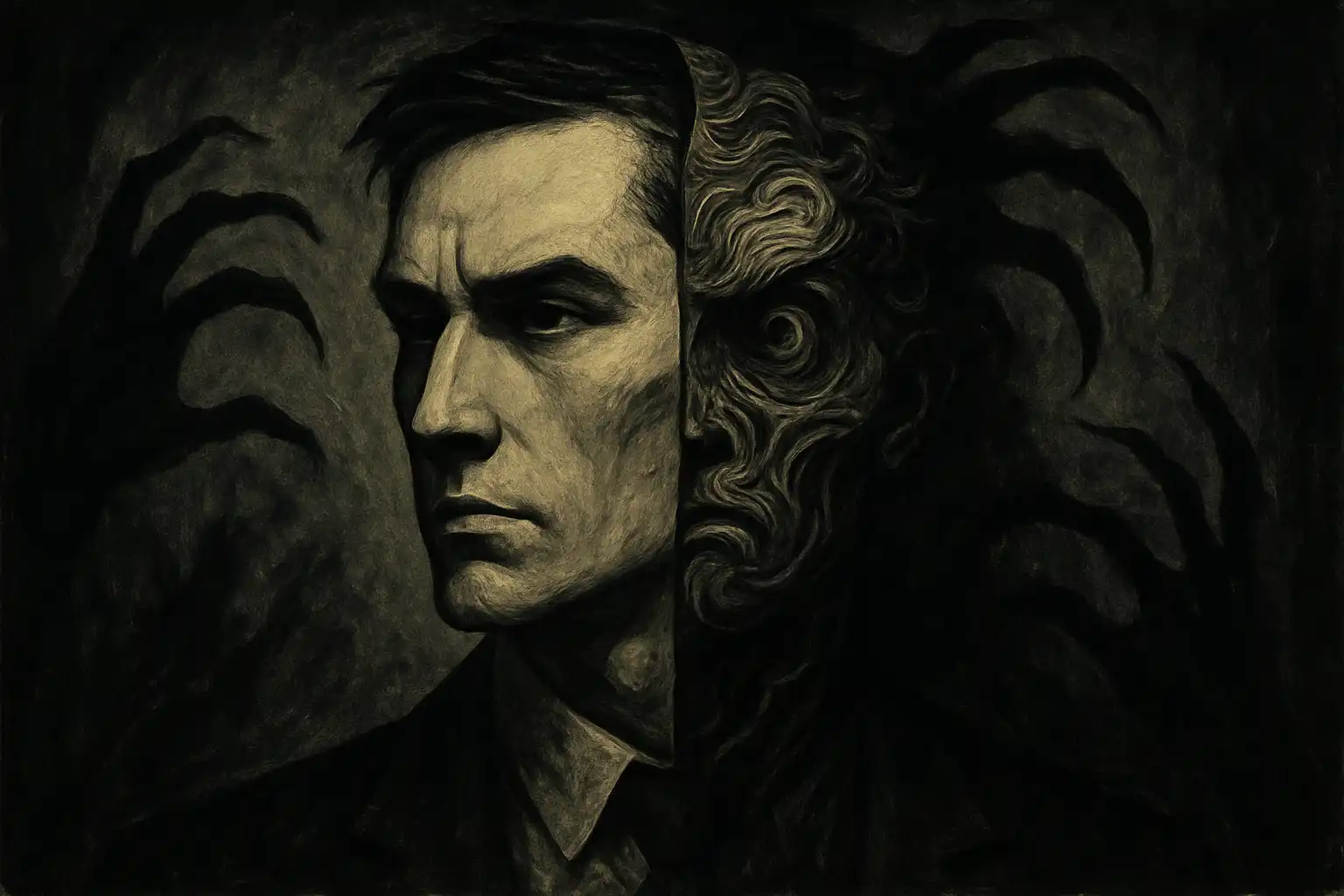

Aku menatap cermin itu lagi malam ini. Dua mata yang sama, namun berbeda. Satu mata memancarkan logika dingin—kalkulator tanpa henti yang menganalisis setiap sudut realitas dengan presisi matematika. Mata yang lain bergelora dengan api emosi yang mampu membakar hutan-hutan nalar dalam sekejap. Inilah aku. Dualitas yang berjalan dalam satu tubuh, bagai dua naga yang saling membelit dalam satu kandang sempit.

“Aku adalah paradoks dengan detak jantung”

Masih kuingat ketika hujan badai mengguyur kota itu, dan seorang pria tua tergeletak di pinggir jalan. Bagian diriku yang dipenuhi empati berlari, menawarkan payung dan uang terakhirku. Namun bersamaan dengan itu, suara lain berbisik dingin: “Mengapa membantu? Dia hanya akan mati cepat atau lambat. Kita semua akan mati.” Edogawa Rampo pernah menulis dalam “The Human Chair” bahwa kegilaan dan kebaikan hati seringkali berjarak setipis kertas. “Kebaikan hanyalah topeng yang dikenakan oleh serigala untuk menipu domba-domba,” tulisnya. Dan aku sering bertanya-tanya, manakah aku sesungguhnya? Serigala atau domba?

Ketika teman-temanku mengenalku sebagai sosok yang tenang dan bijaksana, mereka tak pernah tahu bahwa di balik dinding tulang rusukku, ada badai yang mengamuk tanpa henti. Badai yang ingin menghancurkan segala, memuntahkan kata-kata beracun, menumpahkan kebencian yang tersimpan di celah-celah gelap jiwaku. Monster itu mengendap dalam diriku, bagai predator yang sabar menunggu mangsanya lengah. Dan terkadang, dalam momen-momen kesendirian, aku membiarkan monster itu bernafas sejenak, hanya untuk mengingatkan diriku bahwa ia nyata. Bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari siapa aku sesungguhnya.

Dua Wajah dalam Cermin Retak

“Manusia bukanlah makhluk yang sederhana,” kata Imam Al-Ghazali, “dalam dirinya terdapat cahaya malaikat dan bayangan iblis.” Dan aku, di usia 30 tahun ini, telah melihat keduanya berdansa dalam diriku. Maskulinitas yang diharapkan dunia dari sosok priaku berpadu dengan kelembutan feminin yang tak pernah berani kuakui di hadapan publik. Aku bisa menjadi eksekutif keras yang mengambil keputusan tanpa keraguan sedikit pun di pagi hari, lalu menangis terisak membaca puisi di malam harinya. Dualitas ini bukan hanya ada dalam diriku—ia adalah diriku.

Akhir tahun 2017, saat aku magang, aku mengajak rekan kerjaku agar bisa merasakan kenikmatan magang di perusahaan besar. Baru dua minggu berlalu ia berulah dengan kabur, dna meninggalkan tanggung jawab tanpa memberitahuku alasannya, semua atasan melihat dan banyak bertanya padaku. Aku kebingungan, sampai akhirnya aku memaksanya dan datang ke rumahnya, mencoba mendekati dan berempati kenapa kamu melakukan hal itu. “Kita semua belajar dari kesalahan,” kataku dengan senyum menenangkan. Tapi malam itu, dalam kesendirian rumahku, aku menghancurkan cermin yang ada di lemari berwarna coklat, membayangkan itu adalah wajahnya, membisikkan sumpah serapah yang akan membuat iblis pun tersipu. Kebaikan dan kebencian—dua sisi mata uang yang sama, dan aku membaliknya dengan kecepatan yang akan membuat penjudi profesional pun terkesima.

Dualitas ini bukan hanya tentang baik dan jahat. Ia lebih kompleks, lebih mencekam. Albert Camus menulis dalam “The Fall”: “Kita semua memiliki kecenderungan ganda: keinginan untuk mengakui dosa-dosa kita dan keinginan untuk tidak diketahui oleh orang lain apa adanya kita.” Dan bukankah itu aku? Aku ingin dunia melihat keteraturan yang kuciptakan, kelogisan yang kubanggakan, sambil diam-diam menginginkan mereka untuk melihat kekacauan yang menari liar di balik mataku. Seperti rumah yang rapi di permukaannya namun menyimpan ruang bawah tanah penuh dengan mimpi-mimpi yang membusuk dan hasrat-hasrat terlarang.

Monster di Balik Topeng Kesopanan

Ketika aku berjalan di koridor kantor dengan senyum profesional, tak ada yang tahu bahwa di dalam benakku sedang berlangsung pertempuran dahsyat antara dua entitas yang sama-sama mengklaim sebagai “aku”. Yang satu ingin menyelesaikan proyek dengan sempurna, yang lain ingin melihat semuanya terbakar. Yang satu melihat kolega sebagai mitra kerja yang berharga, yang lain melihat mereka sebagai pion dalam permainan catur eksistensial.

“Kegilaan tak lebih dari rasionalitas yang didorong terlalu jauh,” tulis Rampo dalam “The Demon of The Lonely Isle.” Dan inilah aku. Pria logis yang terkadang mendorong logikanya hingga ke tepi jurang kegilaan. Pria emosional yang kadang menekan perasaannya hingga membeku menjadi es analitis. Duality yang mencekam, seperti gunung berapi yang diselimuti salju—begitu kontradiktif namun begitu natural.

Seorang dengan EQ yang tinggi pernah bertanya padaku, “Apakah kau takut pada dirimu sendiri?” Aku tak menjawab. Bagaimana mungkin menjelaskan bahwa aku bukan takut pada diriku, tapi takut akan kemungkinan salah satu sisi akan sepenuhnya mengalahkan yang lain? Takut jika sisi maskulin rasionalku akan sepenuhnya menghancurkan sensitivitas femininku? Atau sebaliknya? Ini seperti dua serigala yang bertarung dalam satu kandang—suatu hari, salah satunya akan mati. Dan aku tak tahu siapa yang lebih baik untuk bertahan hidup.

Kenangan yang Terpecah

Trauma itu datang di usia sembilan tahun. Malam berhujan, rumah yang terbakar, teriakan yang tak pernah padam dalam ingatanku. Saat itulah aku pertama kali melihat diriku terpecah menjadi dua—satu sisi meringkuk ketakutan, sisi lain berdiri tegak menganalisis jalan keluar dengan dingin. Sejak itu, perpecahan ini tak pernah sembuh. Seperti cermin yang retak namun tetap utuh, aku hidup dalam ketegangan konstan antara dua ekstremi.

Nietzsche menulis tentang “abgrund”—jurang dalam—yang menatap kembali ke dalam diri kita saat kita menatapnya. Jurang itu adalah bagian gelap dari diri kita sendiri, monster yang kita sembunyikan. Dan semakin aku berusaha menjadi “baik,” semakin aku merasa monster itu tumbuh dalam diriku. Seolah kebaikan yang kupamerkan di dunia harus dibayar dengan kegelapan yang semakin pekat dalam diriku. “Terang tak dapat eksis tanpa gelap,” kata Ibn Arabi. Dan di tengah dunia yang memaksaku untuk menjadi terang, gelap dalam diriku bertumbuh seperti bayangan yang memanjang saat matahari terbenam.

Masih kurefleksikan pertemuan dengan wanita itu di museum seni dua tahun lalu. Dia mengagumi kemampuanku membahas lukisan-lukisan ekspresionisme dengan detail teknis yang mengagumkan. “Kau pasti seorang kritikus seni,” katanya terkesan. Yang tak dia ketahui adalah bahwa saat itu, sisi lain dalam diriku membayangkan untuk mencekik lehernya hanya untuk melihat ekspresi kematian terpampang di wajahnya—sebuah karya seni yang tak tergantung di dinding manapun. Dua pikiran dalam satu kepala, bagai dua ular berbisa yang berbagi sangkar sempit.

Logika dan Emosi

Edogawa Rampo dalam “The Psychological Test” atau dalam bahasa aslinya Shinri Shinken menulis tentang pembunuh yang begitu logis dalam merencanakan kejahatannya hingga justru emosi tersembunyi yang mengkhianatinya. Dan aku melihat diriku dalam paradoks itu. Semakin aku mengasah logika untuk mengendalikan emosiku, semakin kuat emosi itu menyeruak dalam bentuk-bentuk yang tak terduga.

Dalam rapat direksi, aku bisa mengemukakan argumen yang dingin dan kalkulatif, mengalahkan lawan debat dengan statistik dan data yang tak terbantahkan. Namun malam harinya, aku bisa terduduk memeluk lutut, terisak tanpa alasan yang jelas, merasa seolah jiwaku dicabik oleh cakar-cakar tak kasatmata. Kalkulator di pagi hari, penyair yang terluka di malam hari. Sirkuit logika di depan umum, lautan emosi dalam kesendirian.

Albert Camus dalam “The Myth of Sisyphus” menulis tentang absurditas kondisi manusia, terjebak antara keinginan akan kejelasan dan keacuhan alam semesta. Dan bukankah itu mencerminkan pertempuran dalam diriku? Aku mencari kejelasan melalui logika, menekankan setiap emosi ke dalam kotak-kotak yang tertata, hanya untuk menemukan bahwa emosi-emosi itu tumpah ruah seperti air bah yang tak terbendung, mengacuhkan setiap upaya rasionalku untuk mengendalikannya.

Dua Sisi Keping Koin

“Dalam kegelapan, kita menemukan diri kita yang sebenarnya,” tulis Rampo. Dan dalam kegelapan kamarku, saat dunia tertidur, aku seringkali membiarkan topeng-topeng itu terlepas. Topeng kebaikan yang kukenakan saat membantu tunawisma di pinggir jalan. Topeng kejahatan yang mengintai saat membayangkan kehancuran orang-orang yang menyakitiku. Keduanya adalah aku. Tak satupun yang lebih asli dari yang lain.

Seperti badai yang mampu menghancurkan sekaligus memberikan air bagi tanah yang kering, aku mampu menjadi penyelamat dan pemusnah dalam waktu yang sama. Pagi itu, aku menyumbangkan separuh gajiku untuk bencana kemanusiaan di negeri entah. Malam harinya, aku menikmati video kekerasan dengan segelas anggur mahal, merasakan kepuasan aneh melihat penderitaan orang lain. Dualitas yang mengerikan, tetapi inilah kenyataannya—inilah aku.

Ibn Sina, filsuf muslim, berbicara tentang kesatuan jiwa meski termanifestasi dalam berbagai cara. Menurutnya, manusia tidak terpecah, melainkan memiliki beragam fakultas yang bekerja dalam harmoni kompleks. Tetapi bagaimana jika harmoni itu telah pecah? Bagaimana jika, seperti dalam diriku, fakultas-fakultas itu tidak lagi bekerja sama, melainkan berperang satu sama lain, masing-masing mengklaim sebagai “aku” yang sejati?

Tarian Ambiguitas

Di dunia yang terobsesi dengan kategorisasi gender, aku adalah enigma bahkan bagi diriku sendiri. Tubuhku adalah templat maskulin yang diharapkan masyarakat—tegap, kuat, dengan suara bariton yang menggema otoritas. Namun di balik itu, ada kelembutan yang kusembunyikan dengan hati-hati, sensitivitas yang takut untuk ditertawakan, air mata yang hanya berani mengalir dalam kegelapan.

Dalam novel “The Demon of The Lonely Isle,” Rampo menciptakan karakter yang melampaui batas-batas gender konvensional, membiarkan pembaca berspekulasi tentang identitas si “Kadal Hitam.” Dan aku, seperti karakter itu, adalah ambiguitas yang berjalan. Ayahku mengajariku untuk “menjadi pria”—tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahan. Namun ibu membesarkanku dengan kelembutan dan empati. Kedua ajaran itu kini bercampur dalam diriku, seperti minyak dan air yang dipaksa menyatu.

Dalam rapat dengan klien, aku adalah pria alfa yang mendominasi percakapan dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Namun dalam hubungan romantis, aku bisa menjadi sosok yang begitu lembut dan perhatian hingga beberapa wanita menganggapnya “terlalu feminin.” Seperti yang ditulis Virginia Woolf, “Sesungguhnya dalam diri setiap pribadi terdapat elemen maskulin dan feminin… Hanya ketika kedua sisi ini menyatu, pikiran menjadi sepenuhnya terbuahi dan menggunakan seluruh kemampuannya.” Namun penyatuan itu tak pernah mudah—ia adalah pertempuran konstan dalam diriku.

Trauma dan Penyembuhan

Mungkinkah menyembuhkan perpecahan ini? Albert Camus menulis, “Kebebasan hanya mungkin terjadi ketika kita menerima absurditas kondisi manusia.” Dan mungkin itulah kunci penyelesaian traumaku—menerima bahwa dualitas ini bukanlah penyakit yang harus disembuhkan, melainkan kondisi manusia yang harus dirangkul.

Semenjak umur 23 Tahun hingga sekarang aku sudah mengenal trauma ini, dan aku masih terpecah belum bisa menerima semuanya. Tetapi kini aku mulai memahami—mungkin tujuannya bukan untuk menghilangkan salah satu sisi, melainkan menciptakan dialog di antara keduanya. Bukan mengalahkan monster dalam diriku, tetapi mengenalinya, memahaminya, bahkan menerimanya sebagai bagian dari totalitas siapa aku.

“Penyembuhan dimulai ketika kita berhenti melihat sisi gelap kita sebagai musuh,” tulis Carl Jung. Dan aku mulai mencoba. Mencoba melihat sisi logis dan emosionalku bukan sebagai dua entitas yang berperang, tetapi sebagai dua instrumen dalam orkestra yang sama. Mencoba memahami bahwa kejahatan yang terkadang kurasakan adalah bagian dari spektrum kemanusiaan yang sama dengan kebaikan yang kulakukan.

Seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, “Kau bukanlah setetes di lautan. Kau adalah seluruh lautan dalam setetes.” Dan dalam setetes itu, terdapat segala kontradiksi, segala dualitas, segala kemungkinan menjadi manusia. Inilah aku—lautan dalam setetes, dengan badai dan kedamaiannya, dengan kegelapan dan cahayanya.

Pertemuan dengan Sang Monster

Malam itu, di kamarku sendirian, pertama kalinya aku tinggal sendirian dengan uang seadanya, rumah lama di kampung orang tuaku, sendirian, tidak banyak kenal siapapun, aku akhirnya melakukan apa sering orang lakukan menyelami kesendirian dan kesepian—berbicara dengan “sisi gelap” diriku. Awalnya terasa konyol, berbicara pada cermin seperti orang gila. Namun kemudian, perlahan, aku melihatnya—monster yang selama ini kubayangkan. Bukan sosok mengerikan dengan taring dan cakar, melainkan versi diriku yang terluka, ketakutan, dan marah.

“Mengapa kau ada?” tanyaku padanya.

Dan jawabannya datang, bukan sebagai suara, tetapi sebagai perasaan yang membanjiri dadaku: “Aku ada untuk melindungimu. Untuk melakukan apa yang tak berani kau lakukan. Untuk merasakan apa yang tak berani kau rasakan.”

Saat itu aku menyadari—sisi gelap dalam diriku bukanlah musuh. Ia adalah pelindung yang terlahir dari trauma masa kecilku. Ketika dunia terlalu menyakitkan bagi seorang anak laki-laki, ia menciptakan versi dirinya yang lebih kuat, lebih dingin, lebih kejam—untuk bertahan hidup. Edogawa Rampo menulis, “Monster sejati bukanlah yang memiliki wujud mengerikan, tetapi yang terlahir dari luka manusia yang tak tersembuhkan.” Dan monster dalam diriku terlahir dari luka-luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh.

Merangkul Totalitas Diri

Ibn Arabi mengajarkan konsep “wahdat al-wujud”—kesatuan eksistensi. Bahwa semesta ini, dengan segala kontradiksinya, adalah manifestasi dari kesatuan yang lebih tinggi. Dan mungkin itulah tujuan perjalananku—bukan untuk menghilangkan dualitas, tetapi untuk memahami bahwa dualitas itu sendiri adalah ilusi. Bahwa logika dan emosiku, maskulinitas dan femininitasku, kebaikan dan keburukanku—semua adalah aspek dari kesatuan yang bernama “aku”.

Aku tak lagi berusaha menjadi “baik” dengan menekan “kejahatan” dalam diriku. Tak lagi berusaha menjadi “logis” dengan mengorbankan emosiku. Tak lagi berusaha menjadi “maskulin” dengan membunuh sisi femininku. Seperti yang ditulis Nietzsche, “Siapa yang memerangi monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster. Dan jika kau menatap jurang terlalu lama, jurang itu akan menatap kembali ke dalam dirimu.”

Kini aku menatap jurang itu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan pemahaman. Jurang itu adalah bagian dari lanskap jiwaku. Inilah arti menjadi manusia—membawa dalam diri kita kemampuan untuk menjadi malaikat sekaligus iblis, tanpa sepenuhnya menjadi salah satunya.

Sang Aku yang Utuh

Kini, di usia 30, aku tak lagi melihat diriku sebagai dua entitas yang berperang. Melainkan sebagai satu kesatuan kompleks dengan banyak warna. Seperti prisma yang memecah cahaya putih menjadi spektrum pelangi, jiwa manusia memecah eksistensi menjadi berbagai manifestasi yang tampak kontradiktif namun berasal dari sumber yang sama.

Albert Camus menulis, “Di tengah-tengah musim dingin, aku akhirnya belajar bahwa ada musim panas tak terkalahkan dalam diriku.” Dan ini adalah penemuan terbesarku—bahwa dalam kegelapan terdalamku, ada cahaya yang tak pernah padam. Bahwa dalam logika terdinginku, ada api emosi yang tak pernah benar-benar mati. Bahwa dalam sisi maskulinku yang paling keras, ada kelembutan feminin yang tak terhapuskan.

Aku adalah sang Aku—totalitas dari semua kontradiksi ini. Bukan malaikat, bukan iblis, melainkan manusia dengan segala kompleksitasnya. Dan dalam penerimaan itu, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kutemukan dalam peperangan melawan diriku sendiri.

Seperti yang ditulis Edogawa Rampo dalam salah satu kisahnya, “Kebijaksanaan tertinggi bukanlah memisahkan cahaya dari kegelapan, melainkan memahami bahwa keduanya adalah aspek dari realitas yang sama.” Dan inilah kebijaksanaan yang akhirnya kutemukan dalam perjalanan panjang mendamaikan dualitas dalam diriku.

Aku adalah sang Aku—bukan monster, bukan malaikat, melainkan manusia. Dengan segala keindahan dan kengerian yang menyertai kondisi itu.

Dualitas sebagai Anugerah

Mungkin inilah alasan mengapa dualitas harus ada dalam diri manusia. Bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah yang memungkinkan kita untuk memahami totalitas eksistensi. Tanpa kegelapan, bagaimana kita mengenali cahaya? Tanpa logika, bagaimana kita menghargai emosi? Tanpa maskulinitas, bagaimana kita memahami keindahan femininitas?

Imam Al-Ghazali menulis, “Tuhan menciptakan manusia tidak seperti malaikat yang hanya mengenal kebaikan, atau seperti hewan yang tak mengenal moralitas. Manusia diciptakan untuk mengenal keduanya, dan dalam pergulatan itulah terletak kemuliaan sejatinya.” Dan dalam pergulatan dengan dualitas inilah aku menemukan makna menjadi manusia.

Aku adalah sang Aku—kompleks, kontradiktif, kadang mencekam, namun selalu otentik. Dan dalam otentisitas inilah letak keindahan sejati perjalanan manusia.

“Aku bukan malaikat kebaikan, Bukan pula iblis kejahatan.

Aku adalah manusia dengan semua kontradiksinya,

Menari di antara logika dan emosi,

Berdiri di persimpangan cahaya dan gelap,

Aku adalah sang Aku—utuh dalam fragmentasinya,

Sempurna dalam ketidaksempurnaannya.”

Dan mungkin, dalam pengakuan itu, aku akhirnya menemukan kedamaian.