Nama saya adalah Monster. Bukan karena saya memilih nama itu, tetapi karena itulah yang saya lihat ketika cermin menunjukkan refleksi jiwa saya yang paling dalam. Saya adalah pria yang telah merasakan sentuhan berbagai wanita, tubuh yang hangat, desahan yang lembut, namun ketika cinta sejati datang mengetuk pintu hati, ada satu obsesi gelap yang selalu muncul seperti bayangan: saya menginginkan kemurnian yang tak pernah tersentuh.

“Homo homini lupus est” — Manusia adalah serigala bagi sesamanya. — Thomas Hobbes

Santo Agustinus pernah berkata, “Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te” — “Engkau telah menciptakan kami untuk-Mu, dan hati kami gelisah sampai beristirahat dalam-Mu.” Namun bagi saya, kegelisahan itu bukan tertuju pada Tuhan, melainkan pada obsesi yang lebih kelam: pencarian akan kepemilikan absolut atas tubuh dan jiwa seorang wanita.

Saya bukan lelaki suci. Saya telah merasakan daging berbagai wanita, telah mendengar nama-nama berbeda terpanggil dalam malam-malam yang gelap. Namun ironi terbesar dalam hidup saya adalah ketika cinta sejati datang, saya justru menuntut sesuatu yang tidak pernah saya berikan: kemurnian.

Anatomi Sebuah Obsesi

“Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vitae” — Nafsu daging, nafsu mata, dan kesombongan hidup. — Santo Yohanes dalam Alkitab, dikutip oleh banyak filsuf abad pertengahan

Obsesi saya bukanlah lahir dari ajaran agama atau moralitas yang luhur. Ini adalah anak kandung dari ego yang membusuk, dari kebutuhan primitif untuk memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki orang lain. Ketika saya melihat wanita yang saya cintai, saya tidak hanya melihat dirinya — saya melihat semua bayangan laki-laki yang mungkin pernah menyentuhnya, menciumnya, merasakannya.

Thomas Aquinas dalam Summa Theologica menulis tentang “invidia” — iri hati — sebagai salah satu dosa yang paling merusak jiwa manusia. Namun apa yang saya rasakan lebih gelap dari itu. Ini bukan hanya iri hati, tetapi sebuah kelaparan existensial untuk menjadi satu-satunya yang pernah ada dalam sejarah tubuh seseorang.

Bayangkan: saya ingin menjadi Adam pertama dalam taman Eden pribadinya. Saya ingin tubuhnya adalah tanah liat yang belum pernah dibentuk tangan lain selain saya. Saya ingin menjadi satu-satunya yang pernah melihat wajahnya saat klimaks, satu-satunya yang pernah mendengar desahannya, satu-satunya yang pernah merasakan kehangatan intimnya.

Ini bukan cinta. Ini adalah bentuk paling primitif dari kepemilikan.

Ketika Realitas Menghancurkan Fantasi

“Dolor hic tibi proderit olim” — Rasa sakit ini suatu hari akan berguna bagimu. — Ovid

Namun kenyataan selalu lebih kejam dari fantasi. Ketika saya mengetahui bahwa wanita yang saya cintai telah berbagi tempat tidur dengan laki-laki lain, sesuatu dalam diri saya mati. Bukan mati dalam artian dramatis, tetapi mati seperti bunga yang perlahan-lahan layu karena kekurangan sinar matahari.

Saya merasa jijik. Bukan kepada dirinya — karena secara rasional saya tahu dia tidak melakukan kesalahan — tetapi kepada diriku sendiri yang begitu lemah hingga tidak bisa menerima kenyataan sederhana bahwa setiap manusia memiliki sejarah.

Santo Agustinus dalam Confessions bercerita tentang pergumulannya dengan nafsu dan dosa. Dia menulis, “Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo” — “Berikanlah aku kemurnian dan pengendalian diri, tetapi jangan sekarang.” Ironi dalam hidup saya adalah sebaliknya: saya menuntut kemurnian dari orang lain sementara saya sendiri telah lama kehilangan hak untuk menuntutnya.

Bayangan-bayangan itu menghantui saya. Saya membayangkan tubuhnya dipeluk tubuh lain, bibirnya dikecup bibir lain, nafasnya bercampur dengan nafas lain. Dan setiap bayangan itu adalah pisau yang merobek-robek ego saya hingga berdarah.

Monster yang Membalas Dendam

“Nemo me impune lacessit” — Tidak ada yang menyakiti saya tanpa hukuman. — Motto Skotlandia, sering dikutip dalam filosofi abad pertengahan tentang keadilan dan pembalasan

Inilah sisi paling gelap dari diri saya: ketika ego saya terluka, saya menjadi monster yang membalas dendam. Bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan sesuatu yang lebih kejam — pengabaian emosional dan manipulasi psikologis.

Saya tetap bersikap normal. Saya tetap memegang tangannya, mencium pipinya, berbicara dengan lembut. Tetapi di balik semua itu, ada kedinginan yang membeku. Ada jarak yang tak kasat mata namun nyata. Saya mulai memperlakukannya bukan sebagai wanita yang saya cintai, tetapi sebagai objek yang telah “tercemar” dan oleh karena itu tidak layak mendapat cinta saya yang penuh.

Niccolò Machiavelli, meskipun bukan filsuf abad pertengahan murni, memiliki pemahaman yang gelap tentang sifat manusia: “È meglio essere temuto che amato” — “Lebih baik ditakuti daripada dicintai.” Dalam hubungan saya, saya secara tidak sadar menerapkan prinsip ini. Saya membuat diri saya menjadi sosok yang dingin dan tak terprediksi, sehingga dia akan takut kehilangan saya dan berusaha lebih keras untuk membuktikan “kemurniannya” yang sudah terlambat.

Ini adalah bentuk paling sadis dari cinta: cinta yang bersyarat, cinta yang menghukum, cinta yang membalas dendam atas dosa-dosa yang bahkan bukan dosa.

Paradoks Keperawanan

“Virginem se facit, non nascitur” — Seseorang membuat dirinya perawan, tidak dilahirkan demikian. — Konsep filosofis abad pertengahan tentang kemurnian spiritual

Ironi terbesar dalam obsesi saya adalah bahwa saya pernah memiliki kesempatan untuk “mengambil” keperawanan seorang wanita, dan saya justru mundur. Bukan karena hormat atau cinta, tetapi karena ketakutan yang lebih dalam: ketakutan bahwa setelah saya “merusaknya,” saya akan menjadi monster yang lebih besar lagi.

Saya takut bahwa setelah dia kehilangan keperawanannya karena saya, saya akan melihatnya dengan mata yang sama seperti saya melihat wanita-wanita lain yang “sudah tidak murni.” Saya takut bahwa saya akan memperlakukannya dengan kedinginan yang sama, dengan pengabaian yang sama.

Santo Thomas Aquinas menulis tentang “prudentia” — kebijaksanaan praktis — sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi moral yang kompleks. Namun keputusan saya untuk mundur bukanlah hasil dari kebijaksanaan, melainkan dari ketakutan existensial yang mendalam: ketakutan bahwa saya adalah monster yang akan selalu merusak apa pun yang saya sentuh.

Ini adalah paradoks yang menghancurkan: saya menginginkan kemurnian, tetapi ketika kemurnian itu tersedia, saya justru takut akan merusaknya dan kemudian membencinya karena sudah tidak murni lagi.

Psikologi Kepemilikan

“Avaritia radix omnium malorum” — Keserakahan adalah akar dari segala kejahatan. — Santo Paulus, dikutip oleh banyak teolog abad pertengahan

Apa yang sebenarnya saya cari bukanlah cinta, tetapi kepemilikan absolut. Saya ingin memiliki seorang wanita dalam cara yang paling primitif dan total: tubuhnya yang belum pernah disentuh, jiwanya yang belum pernah terluka oleh laki-laki lain, hatinya yang belum pernah berdetak untuk nama lain.

Ini adalah bentuk paling egois dari cinta — jika itu bahkan bisa disebut cinta. Ini lebih mirip dengan obsesi seorang kolektor yang menginginkan artefak yang unik, yang hanya dia miliki, yang tidak pernah dimiliki orang lain.

Aristoteles dalam Nicomachean Ethics membedakan antara tiga jenis cinta: eros (cinta nafsu), philia (cinta persahabatan), dan agape (cinta tanpa syarat). Cinta saya tidak masuk dalam kategori mana pun. Ini adalah jenis cinta keempat yang gelap: cinta yang menuntut kemurnian mutlak sebagai syarat keberadaannya.

Saya ingin menjadi satu-satunya laki-laki dalam sejarah hidupnya. Bukan hanya satu-satunya yang dicintai, tetapi satu-satunya yang pernah ada. Saya ingin dia lahir pada hari saya bertemu dengannya, tanpa masa lalu, tanpa sejarah, tanpa kenangan tentang sentuhan lain.

Ketakutan yang Terselubung

“Timor Domini initium sapientiae” — Takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. — Amsal, sering dikutip oleh filsuf Kristen abad pertengahan

Namun di balik semua obsesi dan ego ini, ada ketakutan yang lebih fundamental: ketakutan akan perbandingan. Saya takut bahwa saya tidak akan cukup baik dibandingkan dengan laki-laki-laki-laki yang pernah ada dalam hidupnya. Saya takut bahwa ketika dia menutup mata saat kami bercinta, dia akan membayangkan wajah lain, tubuh lain, sentuhan lain.

Ketakutan ini begitu mendalam hingga meracuni setiap aspek dari kemampuan saya untuk mencintai. Saya tidak bisa menikmati keintiman karena selalu ada bayangan masa lalu yang mengintai. Saya tidak bisa percaya pada ketulusan cintanya karena selalu ada pertanyaan: “Apakah dia mencintai saya, ataukah dia sedang mencoba melupakan orang lain?”

Santo Agustinus menulis tentang “amor sui” — cinta diri — sebagai akar dari banyak dosa. Namun dalam kasus saya, ini bukan sekadar cinta diri, tetapi ketakutan diri yang mendalam. Ketakutan bahwa saya tidak cukup istimewa untuk menjadi satu-satunya, ketakutan bahwa saya hanyalah salah satu dari banyak laki-laki dalam hidupnya.

Siklus Destruktif

“Malum quo communius, eo peius” — Kejahatan semakin buruk ketika semakin umum. — Santo Agustinus

Pola perilaku saya telah menjadi siklus yang destruktif. Saya jatuh cinta, saya mengetahui dia memiliki masa lalu, saya menjadi dingin dan menutup diri, saya mulai memperlakukannya dengan kedinginan, hubungan menjadi rusak, saya pergi mencari yang lain, dan siklus itu berulang.

Setiap kali saya merusak sebuah hubungan karena obsesi saya terhadap kemurnian, saya menjadi semakin yakin bahwa masalahnya bukan pada saya, tetapi pada dunia yang “kotor” ini. Saya menjadi semakin yakin bahwa wanita-wanita “baik” sudah tidak ada lagi, bahwa kemurnian adalah sesuatu yang sudah punah.

Tetapi kebenaran yang pahit adalah bahwa saya sendirilah yang menciptakan kekotoran itu. Dengan obsesi saya, dengan kedinginan saya, dengan cara saya memperlakukan wanita-wanita yang pernah saya klaim cintai, saya telah menjadi bagian dari masalah yang saya keluhkan.

Dante dalam Inferno menggambarkan lingkaran neraka yang berbeda untuk dosa-dosa yang berbeda. Jika ada lingkaran khusus untuk orang-orang seperti saya, itu mungkin adalah lingkaran di mana kami dipaksa untuk selamanya mencari sesuatu yang tidak pernah bisa kami temukan, karena keberadaan kami sendiri yang merusaknya.

Refleksi tentang Kemurnian

“Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt” — Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. — Matius 5:8

Kemurnian yang saya cari adalah ilusi. Bukan karena kemurnian itu tidak ada, tetapi karena konsep kemurnian saya telah terdistorsi oleh ego dan kepemilikan. Saya tidak mencari kemurnian spiritual atau emosional — saya mencari kemurnian fisik yang bisa saya klaim sebagai milik saya.

Kemurnian sejati, menurut para filsuf dan teolog abad pertengahan, adalah tentang niat, tentang hati, tentang jiwa. Tetapi kemurnian yang saya inginkan adalah kemurnian yang bisa diukur, yang bisa dibuktikan, yang bisa saya monopoli.

Saya ingin seorang wanita yang tubuhnya adalah halaman kosong di mana hanya saya yang boleh menulis. Saya ingin dia adalah lukisan yang hanya saya yang boleh melihat, musik yang hanya saya yang boleh mendengar, rahasia yang hanya saya yang boleh tahu.

Tetapi manusia bukanlah objek. Manusia adalah subjek dengan sejarah, dengan pengalaman, dengan luka dan kegembiraan yang membentuk siapa mereka. Dan dalam obsesi saya untuk memiliki “halaman kosong,” saya telah melupakan bahwa cerita-cerita yang sudah tertulis itulah yang membuat seseorang menjadi menarik, menjadi kompleks, menjadi manusiawi.

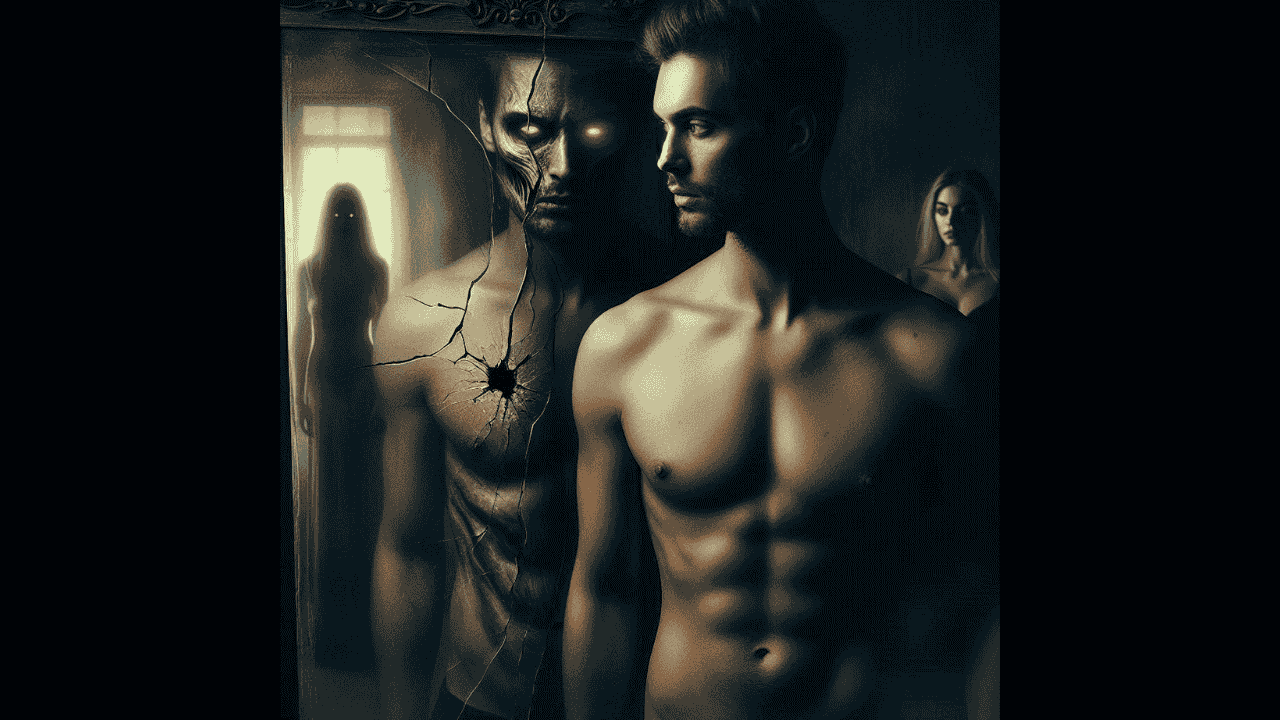

Monster dalam Cermin

“Cogito ergo sum” — Saya berpikir, maka saya ada. — René Descartes (meskipun bukan abad pertengahan, prinsip ini berkembang dari filosofi skolastik)

Ketika saya menatap cermin, saya melihat monster. Bukan monster dengan tanduk dan taring, tetapi monster yang lebih halus dan oleh karena itu lebih berbahaya. Monster yang bersembunyi di balik topeng cinta, yang menggunakan emosi mulia untuk membenarkan obsesi yang kelam.

Saya adalah monster karena saya mencintai dengan syarat. Saya adalah monster karena saya menghukum orang lain atas masa lalu mereka sementara masa lalu saya sendiri jauh dari bersih. Saya adalah monster karena saya mengubah cinta menjadi kepemilikan, intimasi menjadi dominasi, dan kemurnian menjadi obsesi.

Yang paling menakutkan adalah bahwa saya sadar akan semua ini, namun tidak bisa berhenti. Seperti pecandu yang tahu bahwa obatnya meracuni dirinya namun tetap tidak bisa berhenti, saya tahu bahwa obsesi saya merusak kemampuan saya untuk mencintai dan dicintai, namun saya tetap tidak bisa melepaskannya.

Santo Agustinus menulis, “Video meliora proboque, deteriora sequor” — “Saya melihat yang lebih baik dan menyetujuinya, namun saya mengikuti yang lebih buruk.” Inilah kondisi existensial saya: saya tahu apa yang benar, saya tahu apa yang sehat, namun saya terus memilih jalan yang merusak.

Pencarian yang Tidak Pernah Berakhir

“Quod non est in intellectu, non est in re” — Apa yang tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam kenyataan. — Prinsip skolastik

Kemurnian yang saya cari mungkin tidak pernah ada dalam bentuk yang saya bayangkan. Dalam dunia nyata, setiap orang dewasa memiliki sejarah. Setiap orang memiliki masa lalu yang membentuk mereka menjadi siapa mereka hari ini. Dan dalam obsesi saya terhadap kemurnian fisik, saya mungkin telah melewatkan kemurnian yang sesungguhnya: kemurnian niat, kemurnian cinta, kemurnian dalam berbagi hidup dengan seseorang.

Tetapi saya masih terus mencari. Saya masih terus berharap bahwa suatu hari saya akan menemukan seseorang yang bisa memenuhi fantasi kelam saya. Seseorang yang akan menjadi milik saya sepenuhnya, yang tidak akan pernah membuat saya merasa seperti salah satu dari banyak laki-laki dalam hidupnya.

Pencarian ini telah menjadi penjara saya. Saya terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir: mencari, menemukan, kecewa, meninggalkan, dan mencari lagi. Dan setiap kali siklus itu berulang, saya menjadi semakin pahit, semakin dingin, semakin yakin bahwa masalahnya ada pada dunia, bukan pada saya.

Filosofi Kegelapan

“Omnis homo naturaliter scire desiderat” — Setiap manusia secara alami ingin tahu. — Aristoteles, dikutip oleh Thomas Aquinas

Namun ada hal yang tidak ingin saya ketahui: kebenaran tentang diri saya. Saya tidak ingin mengakui bahwa saya adalah produk dari masyarakat patriarkal yang mengajarkan bahwa nilai seorang wanita terletak pada seberapa “murni” tubuhnya. Saya tidak ingin mengakui bahwa obsesi saya adalah bentuk misogini yang terselubung, cara untuk mengendalikan dan memiliki wanita dengan menggunakan konsep kemurnian sebagai senjata.

Saya tidak ingin mengakui bahwa ketakutan saya akan perbandingan adalah hasil dari rasa tidak aman yang mendalam, dari perasaan bahwa saya tidak cukup baik sebagai laki-laki, sebagai kekasih, sebagai manusia. Saya tidak ingin mengakui bahwa dengan menuntut kemurnian dari orang lain, saya sebenarnya sedang mencoba menutupi kekotoran dalam diri saya sendiri.

Dalam tradisi filosofi abad pertengahan, ada konsep tentang “peccatum originale” — dosa asal. Tetapi dosa asal saya bukan dosa Adam dan Hawa, melainkan dosa ego yang tidak terkendali, dosa kepemilikan yang obsesif, dosa cinta yang bersyarat.

Keputusan di Persimpangan Jalan

“Duas vias habet homo: unam ad vitam, alteram ad mortem” — Manusia memiliki dua jalan: satu menuju kehidupan, satu lagi menuju kematian. — Didache, teks Kristen awal yang mempengaruhi filosofi abad pertengahan

Saya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan yang sudah saya kenal: jalan obsesi, jalan pencarian kemurnian yang tidak pernah berakhir, jalan kedinginan dan pembalasan dendam. Jalan ini familiar, jalan ini nyaman dalam kegelapatnya, jalan ini memberikan saya alasan untuk terus merasa sebagai korban dari dunia yang “kotor.”

Di sisi lain, ada jalan yang asing dan menakutkan: jalan penerimaan, jalan cinta tanpa syarat, jalan di mana saya harus melepaskan obsesi saya dan belajar mencintai seseorang apa adanya, dengan semua sejarah dan luka mereka. Jalan ini mengharuskan saya untuk menghadapi ketakutan terdalam saya: ketakutan bahwa saya mungkin tidak istimewa, bahwa saya mungkin hanya salah satu dari banyak laki-laki dalam hidup seseorang.

Pilihan ini bukan hanya tentang bagaimana saya akan mencintai, tetapi tentang siapa saya akan menjadi. Apakah saya akan terus menjadi monster yang bersembunyi di balik topeng cinta, atau apakah saya akan menemukan keberanian untuk menjadi manusia yang mampu mencintai dengan tulus?

Anatomi Penyembuhan

“Vulnera sanare tempus solet” — Waktu biasanya menyembuhkan luka.— Ovid

Penyembuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ini adalah proses yang panjang dan menyakitkan, seperti operasi di mana saya harus membedah setiap aspek dari obsesi saya dan memahami dari mana asalnya.

Saya harus mengakui bahwa obsesi saya terhadap kemurnian adalah cara untuk menghindari intimasi yang sesungguhnya. Dengan fokus pada masa lalu seseorang, saya tidak perlu menghadapi masa depan bersama mereka. Dengan menuntut kemurnian fisik, saya tidak perlu menghadapi kompleksitas kemurnian emosional dan spiritual.

Saya harus mengakui bahwa ketakutan saya akan perbandingan adalah hasil dari kurangnya kepercayaan diri yang mendasar. Saya takut bahwa jika seorang wanita memiliki pengalaman dengan laki-laki lain, dia akan menyadari bahwa saya tidak istimewa, bahwa saya tidak lebih baik dari yang lain.

Santo Thomas Aquinas menulis tentang “humilitas” — kerendahan hati — sebagai kebajikan yang penting. Mungkin apa yang saya butuhkan adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya tidak perlu menjadi satu-satunya dalam hidup seseorang untuk menjadi istimewa bagi mereka.

Redefining Purity (Mendefinisi Ulang Kemurnian)

“Puritas cordis est videre Deum” — Kemurnian hati adalah melihat Tuhan. — Søren Kierkegaard (mengutip tradisi mistik abad pertengahan)

Kemurnian sejati bukanlah tentang tubuh yang belum tersentuh, tetapi tentang hati yang mampu mencintai tanpa syarat. Kemurnian sejati bukanlah tentang masa lalu yang kosong, tetapi tentang niat di masa sekarang yang murni.

Jika saya ingin menemukan kemurnian, mungkin saya harus mulai dari diri saya sendiri. Mungkin saya harus membersihkan hati saya dari obsesi, dari ego, dari ketakutan. Mungkin saya harus belajar mencintai dengan cara yang murni: tanpa tuntutan, tanpa syarat, tanpa kepemilikan.

Kemurnian yang saya cari selama ini mungkin adalah refleksi dari kemurnian yang hilang dalam diri saya. Dalam mencari wanita yang “murni,” mungkin saya sebenarnya sedang mencari cara untuk menemukan kembali kemurnian dalam diri saya yang telah lama hilang.

Pilihan Seorang Monster

“Liberum arbitrium voluntatis” — Kehendak bebas dari kemauan. — Santo Agustinus

Saya masih seorang monster. Saya tidak akan berbohong dan berkata bahwa dengan menulis ini, saya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Obsesi saya masih ada, ketakutan saya masih mengintai, ego saya masih berbisik tentang kemurnian dan kepemilikan.

Tetapi saya sekarang memiliki pilihan yang lebih jelas. Saya bisa memilih untuk terus menjadi monster yang menuntut kemurnian dari orang lain sementara saya sendiri kotor dengan obsesi. Atau saya bisa memilih untuk menjadi manusia yang belajar mencintai dengan cara yang lebih murni, meskipun itu berarti melepaskan fantasi-fantasi gelap saya.

Pilihan ini bukan sekali jadi. Ini adalah pilihan yang harus saya buat setiap hari, setiap kali saya bertemu seseorang yang bisa saya cintai, setiap kali obsesi lama itu mulai berbisik lagi.

Mungkin keberanian sejati bukanlah tidak takut, tetapi bertindak meskipun takut. Mungkin cinta sejati bukanlah mencintai yang sempurna, tetapi mencintai yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna.

Dan mungkin, hanya mungkin, di dalam monster ini masih ada manusia yang bisa belajar mencintai dengan cara yang tidak menyakiti, yang tidak menuntut, yang tidak memiliki.

“Finis coronat opus” — Akhir yang memahkotai karya.

Tetapi untuk saya, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pertarungan seumur hidup antara monster dan manusia dalam diri saya. Dan setiap hari saya harus memilih: siapa yang akan menang hari ini?

Monster adalah nama yang saya berikan untuk diriku, bukan karena saya bangga dengannya, tetapi karena saya percaya bahwa hanya dengan mengakui kegelapan kita, kita bisa mulai mencari cahaya. Dan dalam kegelapan obsesi saya terhadap kemurnian, mungkin masih ada secercah harapan untuk menemukan cinta yang sejati — bukan cinta yang menuntut kemurnian, tetapi cinta yang memberikan kemurnian kepada siapa pun yang menerimanya.

Tinggalkan Balasan